부산 참 여러 번 왔다. 올 초에 출장도 왔었고 그 밖에 잠깐씩 들른 적도 있었지만 이틀 이상 여행한 것만 해도 이번이 네 번째인 것 같다. 여행은 가고는 싶고 국내에는 머물고 싶고 도시에도 있고 싶고 하는 어정쩡한 마음일 때 가는 곳이다 보니 복잡한 마음을 질질 끌고 갔던 기억이 유독 많은 곳이다.

가장 처음에 갔던 게 8년 전. 절친 무가식과 왔었다. 군대 휴가였는지 몸은 마르고 머리가 빡빡이였다. 적잖이 허접한, 해운대 외국인 관광객들이 들락날락하는 바에서 칵테일 마시며 나름 야한 얘기로 노가리 까던 기억, 컨테이너 대충 쌓아올려 만든 부경대 부근의 편집숍에서 〈인벤토리〉를 보고 반가워했던 기억이 난다. 이게 8년 전 벚꽃 피는 계절에 찍었던 사진이다.

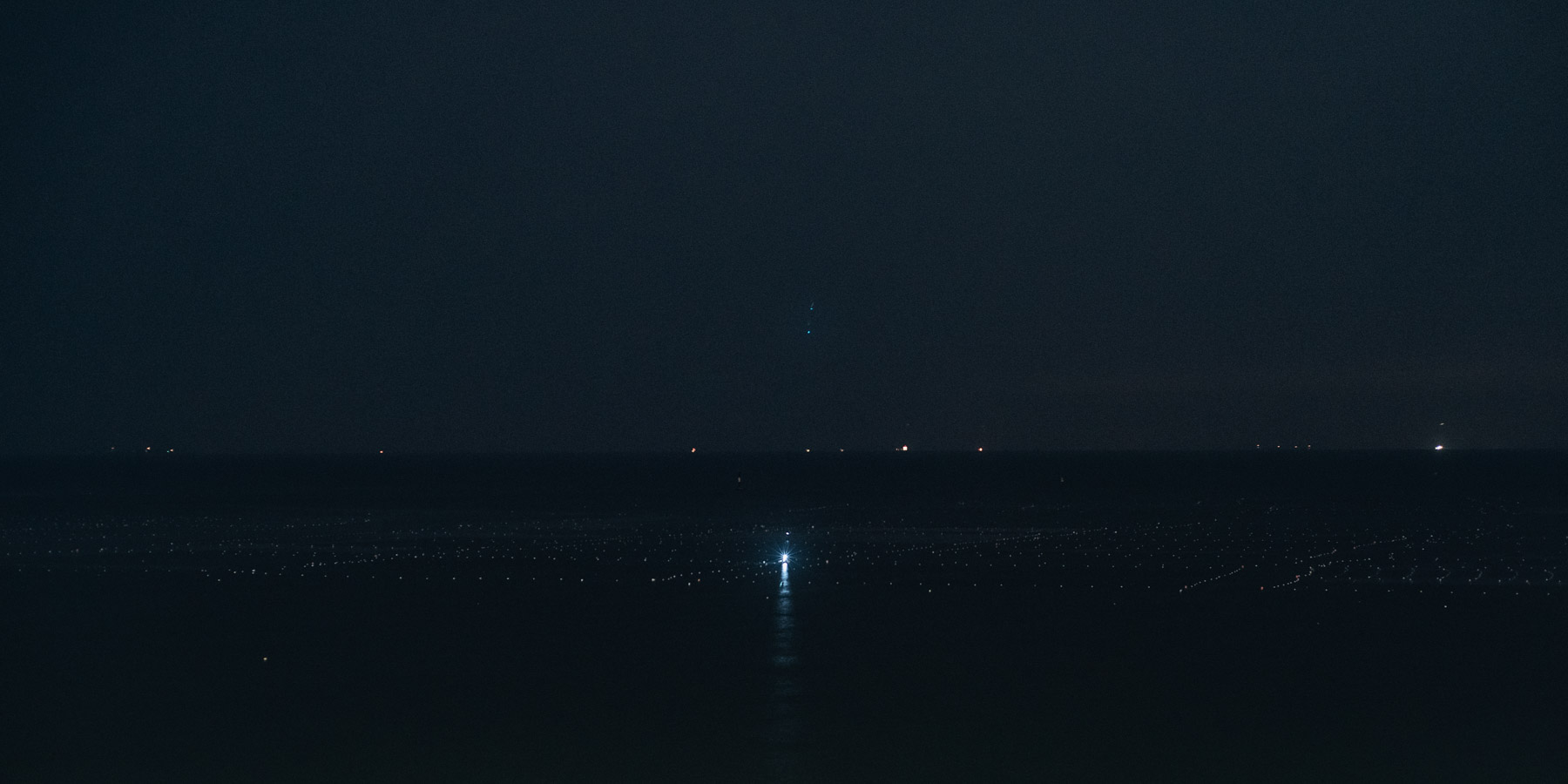

두 번째가 6년 전. 혼자 와서 당시 새로 생긴 부산역 토요코인에서 잤다. 부산항이 살짝 보였다. 양껏 돌아다녔다. 책방 골목 같은 곳들… 이 때 나 혼자 가만히 낯선 곳에서 밤을 보낸다는 느낌이 참 좋아서 비싼 빵과 치즈, 햄, 와인을 사서 방에서 영화를 보며 먹었다. 그러면서도 참 내가 웃기다고 생각했다. 만날 사람도 없었고, 별 볼 일 없는 짓들로 하루를 채우는 것이 즐거웠다. 그 때 밤에 광안리에서 찍었던 사진은 이거다.

세 번째는 해리랑 왔다. 그게 벌써 4년 전이구나. 처음 서로를 알게 돼 어쩔 수 없이 좋았던 그 때. 난 그에게 맛있는 걸 먹이려고 저번처럼 부산에서 가장 맛있는 빵집에서 바게트를 사서 비싼 치즈에 서양배와 프로슈토를 얹어서 먹었는데 나중에 알았지만 해리는 그런 걸 안 좋아하지. 지금 다시 같이 간다면 밀면이랑 커리 우동 같은 것들을 먹일 것 같다. 지금 너무 친한 친구가 된 해리지만 그 당시 사진을 보면 연애하던 때의 걷잡을 수 없는 벅찬 감정이 고스란히 떠오른다. 해가 질 때까지 하염없이 둘이 걷다가 찍은 사진 하나 골랐다. 이 때도 꽃 피는 계절이었다.

이번에는 다시 혼자고, 겨울이다. 앱을 계속 켜 놓고 이 사람 저 사람과 실실거렸지만 아무도 만나지는 않았다. 쉴 작정이었기에 비교적 조용하다는 송정 바다가 그대로 들어오는 숙소를 잘 잡았다. 아침에 일어날 때 파도가 치고 있는 기분. 생각해 보니 그런 기분을 처음 느꼈던 것은 열 살 때 YMCA에서 국제 교류 캠핑 같은 프로그램 일환으로 일본으로 캠핑을 갔었을 때였다. 분명히 텅 빈 공터같은 곳에서 밤에 캠프파이어를 하고 처음 보는 일본 아이들과 뒤섞여 놀았는데, 아침이 되어 눈을 떠 보니 그게 바다처럼 넓은 호수가였다는 것을 깨닫고 마치 절벽에서 눈 가리고 춤을 췄던 것처럼 서늘한 안도감을 느꼈었던 기억이다.

아무래도 이제는 허송세월을 하더라도 머리가 텅 빈 채 걸어다니는 것보다는 몸과 마음을 제대로 쉴 수 있게 하는 방법을 찾게 된다. 물론 성격상 그러진 못했지만. 하루에 적어도 삼십 분 정도는 호텔 탁자에 가만히 앉아서 정신을 가만히 돌봤던 것 같다. 그 삼십 분을 내려고 두 시간짜리 케이티엑스를 타고 내려오고 한 시간 더 들어가야 하는 송정 같은 곳에 묵는다. 서울로 올라갈 때엔 KTX 사고로 기차 안에서 다섯 시간을 보냈다는 것도 적어 둔다. 이번에 찍은 바다 사진들이다.

사진이 너무 좋아요. 글 잘 읽었습니다. 감사합니다.

따뜻한 댓글 감사합니다 희종님!